Episode 14- „Unsere Arbeiten um 1950“: (aus „Erinnerungen an meine Jugend“ von Lina Mathis-Vetsch)

Als wir grösser waren, hiess es für uns bei den anfallenden Arbeiten mithelfen.

In der warmen Jahreszeit durften die Kühe wieder ins Freie auf die saftigen Felder. Waren die beiden Wiesen zu Hause abgegrast, wurde das Vieh auf weiter entfernte Weiden geführt. Dabei half ich gerne. Mit dem Velo lief ich voraus, ab und zu war ein Lockruf nötig: Hoo-o-o-o, chomm weili weili, chomm, buu-u-uu!, und die Vierbeiner folgten hinter mir her. Meistens hatte die Kuh namens „Braune“ ihr Maul fast am Velosattel, so nah lief sie hinter mir her. Zuhinterst folgte unser Vater oder mein grosser Bruder mit einem Stock in der Hand. So marschierte die ganze Truppe auf der Hauptstrasse z.B. beim Restaurant Krone vorbei zur Marienwies. Gegen Abend wurde das Vieh wieder nach Hause geholt zur Fütterung mit Heu und zum Melken.

Wenn mein Bruder mal nicht da war, durfte ich die Kühe „handle“, das heisst vormelken. Dabei musste ich die Euter mit den Händen streicheln und zwar immer von oben nach unten zu den Zitzen. So wurden sie stimuliert, um die Milch besser fliessen zu lassen.

Wenn eine Kuh trächtig war, schickte uns der Vater gegen Ende der Tragzeit zur „Mali“. Wir musste bei ihr Globuli holen „zum besser kalbern“. Mali war Homöopathin. In einem Zimmer befanden sich auf Wandkonsolen viele grosse, braune Glastöpfe, in denen die Globuli aufbewahrt waren. Sie mischte die kleinen, weissen Kügelchen nach Rezepten aus einem grossen, dicken Buch. Waren wir Kinder erkältet, besorgte Mutter für uns Akonit (Aconitum). Weil wir selten Süssigkeiten zu Hause hatten, stibitzte ich manchmal von den süssen Globuli.

Im Frühjahr wurden die Kartoffeln gesteckt, dann wurde mit Heuen begonnen, danach folgte schon wieder das Emden.

Eines Morgens hörte ich Vater in der Küche zu Mutter sagen: „Heute gehe ich mähen.“ Das rief in mir keine Freude wach, ich ging viel lieber zur Schule als zum Heuen. Aber ich konnte die Jahreszeiten und die Arbeiten nicht aufhalten.

So mussten wir alle, gern oder ungern, tüchtig mithelfen. Am liebsten schichtete ich das Heu auf Heinzen. Vater ordnete das Heinzenmachen nur an, wenn eine Schlechtwetterperiode angesagt war. So war ich für einige Tage von meiner ungeliebten Arbeit befreit.

Wir besassen damals nur eine Mähmaschine und einen Schwadenrechen, mit dem man Mädli machen konnte. Alle andern Arbeiten mussten von Hand verrichtet werden.

Nach dem Heuen wurde unverzüglich mit Emden begonnen. Das Emd war um einiges leichter als das Heu. So war auch das „Worben“ und „Zetten“ weniger streng. Am frühen Vormittag musste das frisch gemähte Gras geworbt, anschliessend die Schöchli vom Vortag auseinander gezettet, am Nachmittag dieses fast dürre Heu nochmals gezettet werden. Dann konnte man es mit dem Schwadenrechen zu Maden zusammenmachen.

Nun begann man das Heu zu laden, Mutter und Bruder gabelten das Heu auf den Brückenwagen, wo es Vater fachgerecht zu einem gleichmässigen Fuder aufschüttete. Ich musste mit dem grossen Rechen hinten noch den liegengeblieben Rest zusammenrechen.

Das ganze Fuder wurde mit einem Bindbaum und einem Seil gut angebunden und dann von unserem treuen Pferd Kuba nach Hause gezogen. In der Tenne wurde das Futter für den Winter mit Gabeln, später mit einem Zangenaufzug auf den Heustock gebracht, wo wir Kinder es feststampfen mussten. Wir waren barfuss und die dürren Heustängel verursachten etliche Kratzer an den Beinen. Auch beim Arbeiten auf den Wiesen zogen wir manch schmerzhaftes „Stumpenloch“ zu, meistens zwischen den Zehen.

Andere Kinder sammelten mit ihren Schaufeln und Holzkisten auf den Strassen im Dorf den Pferdemist als Dung für die Gemüsegärten ihrer Mütter.

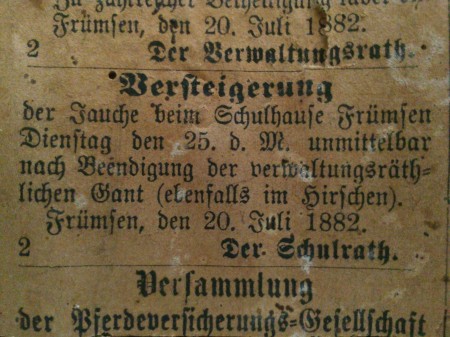

ein Fuder Heu

Nach der Heuernte folgten gleich die Kartoffelernte. Dies verrichtete Vater mit dem vom Pferd gezogenen Pflug . Wir mussten die reiche Ernte auflesen, dabei die Ackererde gut abreiben und die vollen Körbe in Säcke leeren.

Im Herbst war Obst pflücken und auflesen angesagt.

Vater pflückte Äpfel, die er nach Gams an den Frucht- und Gemüsehändler Kesseli verkaufen konnte. Dieser wiederum hatte seine Kunden in der halben Ostschweiz, mit dem Lastwagen fuhr er bis nach St. Gallen an den Markt. Das Fallobst lasen wir auf. Diese Arbeit liebte ich, mit Mutter machten wir Wettrennen, wer zuerst einen Kratten voll hat. So war der Boden unter einem Baum schnell gesäubert und Sack um Sack mit Mostobst gefüllt. Die letzten Äpfel waren die Bosdorferli. Ich erinnere mich, dass Mutter und ich einmal bei eisigkaltem Wetter und leichtem Schneegestöber die letzten Mostäpfel auflasen.

Wir hatten auch einen Acker mit Mais. Da freuten wir uns auf die „Türggeusscheletä“. Im Tenn wurden die reifen Maiskolben auf einen Haufen geschüttet. Auf den Längsseiten der Tenne standen Holzbänke, auf denen wir und einige unserer Nachbarn Platz nahmen. Dann griff man sich einen Maiskolben, schälte die Blätter weg, liess aber drei bis vier starke Blätter daran. So konnte man je zwei Kolben miteinander zu einem Paar verknüpfen. Diese wurden zum Trocknen im luftigen Estrich an Holzleisten aufgehängt. Waren die Maiskörner hart, wurden sie in der Stricker-Mühle zu Mehl gemahlen. Bei dieser „Türggeusscheletä“ ging es meist lustig zu und her. Es wurde gesungen, Geschichten von früher erzählt, Witze zum Besten gegeben, man lachte und freute sich. Nach der Arbeit gab es einen Imbiss, ich erinnere mich an Birnbrot mit Butter und Kaffee. Wahrscheinlich war auch Most vorhanden.

In meiner Jugendzeit hatte es viel mehr Schnee, als heute. Oft lag am Morgen 30 bis 40 cm Neuschnee. Dann nahm Vater den kleinen Schneepflug hervor, spannte unser Pferd davor und pflügte die Gässchen und Gassen um unser Haus und in der Nachbarschaft. Der Schneepflug bestand aus zwei etwa 40 bis 50 cm hohen, starken Brettern, die zu einem „V“ verfestigt waren. Quer darüber wieder ein Brett, auf dem unser Vater sass, das Leitseil in der Hand. Das Pferd zog den Pflug durch den Neuschnee und so entstanden begehbare Wege.