De Chuttle-Fuchs

(Erster Teil der vierteiligen Artikelserie zum Thema Verkehrswege)

Anlässlich der letztjährigen Sammlung von „Frauengeschichten“ wurden auch Erinnerungen über die damaligen Männer erzählt. Folgende zwei Anekdoten hier als Einstieg zum Thema Strassenverkehr:

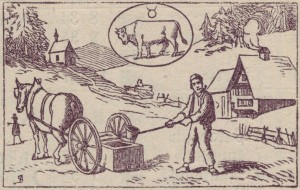

„Der Chuttle-Fuchs arbeitete in jungen Jahren für die Metzgerei in Sennwald, daher wohl sein Übername. Später war er Ausläufer von Beck Berger in Salez, weshalb ihn die einen auch Büürli-Fuchs nannten.“ „Jeden Tag ging der Chuttle-Fuchs mit Brot auf seinem Handwagen in ein anderes Dorf unserer Gemeinde. Auf dem Brückenwägeli hatte er eine grosse Zaine mit dem Brot und einer Decke darüber. Er ging sogar zu Fuss wegen einem Brötli in die Cholgrueb hinauf in Sennwald, den Wagen liess er jeweils unten beim Schäfli stehen. Er machte dies jahrelang, immer zu Fuss.

Der Bärenlöchler [aus Salez] hatte eine Buurerei und besass ein bhäbigs schweres Pferd. Dieses Pferd konnte man nicht aus der Ruhe bringen. Der Bärenlöchler hatte die Angewohnheit, auf dem Wagen einzuschlafen. Beim Mädli machen schlief er oft ein, das Ross lief einfach weiter. Und wenn es dem Ross dann verleidete, lief es auf die Strasse raus, um nach Hause zu gehen und der Fuhrmann erwachte wieder. Autos gab’s ja damals selten und waren somit keine Gefahr.

Der Chuttle-Fuchs lieferte auch Brot ins Restaurant Bad Forstegg. Er stellte den Handwagen dort nicht etwa auf den Parkplatz, sondern liess ihn einfach am rechten Strassenrand stehen. Da kam eben einmal der Bärenlöchler schlafend mit Ross und Wagen daher, das Ross lief brav am rechten Strassenrand. Da der Wagen breiter war als das Ross, stiess dieser mit dem vorderen rechten Eck in das Brotwägeli, welches umkippte. Das Brot fiel aus der Kiste heraus und rollte über die Strasse. Ein Brötchen wurde unter dem Wagen zerquetscht. Es wurde dann so geregelt, dass das Handwägeli aufgestellt und das Brot wieder eingesammelt wurde und der Bärenlöchler das zerquetschte Brot bezahlte und dem Ross zu fressen gab.“

„Mir Haager Buebe hend denn de Chuttle-Fuchs o plaaget: Wenn er mit sim Charre cho ischt, het er en grad bi üüs hergstellt und isch s‘Brot go verteile. Denn hommer em en Stecke bi de Rad i d‘Speiche toa. Denn isch er wieder cho und isch driighanget i de Wage, und wo denn de Stecke a de Brugg aagstande isch, so dass s‘Rad no het chönne drehe, denn isch denn wieder loosgange. Mir hend denn hinderem Stall g‘loset wie‘n er stalliert.“