Episode 7 – „Das Manteln und andere Bräuche“: (aus „Erinnerungen an meine Jugend“ von Lina Mathis-Vetsch)

Der Brauch des Mantelns hielt sich bis in die 60er Jahre. Nahe verwandte Männer trugen bei der Beerdigung auf dem Leichenzug durchs Dorf zur Kirche einen schwarzen Umhang, ähnlich einer Pelerine aus leichtem, schwarzem Stoff.

Es gab zu jener Zeit noch keine Leichenhalle. So wurde die verstorbene Person während drei Tagen im Sarg zu Hause aufgebahrt.

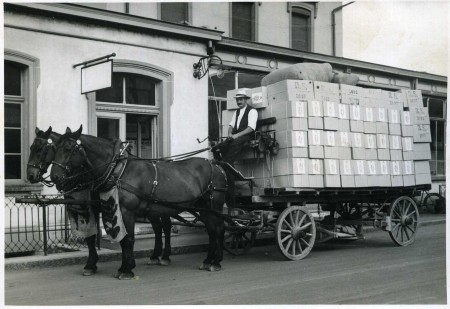

Am Tag der Beerdigung kam der Leichenführer mit seinem schwarzen Leichenwagen, der von einem Pferd gezogen wurde. Die Leute kamen ebenfalls zum Haus. Von dort bewegte sich der Leichenzug in gemächlichem Tempo zum Friedhof. Zuvorderst fuhr der Leichenwagen, an dem die Blumenkränze hingen. Dahinter kamen die Blumenträgerinnen, meist Mädchen im Schulalter. Diese trugen die Blumenschalen und Töpfe, die von Nachbarn, Verwandten und Bekannten geschenkt wurden. Die Blumenträgerinnen erhielten von der Trauerfamilie jeweils ein kleines Geschenk. Hinter den Blumenträgerinnen folgten nun die bemantelten Männer, meist drei oder vier in einer Reihe, dann die weiteren Männer und erst dann die Frauen. Je nach Persönlichkeit gab es so einen recht langen Zug der Menschen, die dem Verstorbenen auf seinem letzten Weg die Ehre erwiesen.

siehe auch „Chircheheiseri“ (interner Link)

Starb ein Elternteil war es Brauch, dass man die Trauerkleidung ein ganzes Jahr lang trug, bei Geschwistern ein halbes Jahr, bei Onkel und Tante waren es drei Monate, bei Grossonkel und Grosstante waren es noch drei Wochen.

Taufe

Die meisten Leute hatten zu jener Zeit noch kein Auto. So ging man mit dem Täufling zu Fuss zur Kirche. Es war Brauch, dass eine Pfuchgotta das Kind im Tragkissen zur Kirche trug. Zu diesem Zweck wurden grössere Schulmädchen angefragt. Erst dort übernahm dann die Gotte den Täufling.

Pfuch bedeutet Pfui. Dem Wort Gotta vorangestellt, würde das auf eine „falsche Gotta“ hinweisen. Daneben aber gibt es „der Pfucher“, was Knirps bedeutet. Damit wäre ein Hinweis auf die kindliche Gestalt der Trägerin gegeben.

Konfirmation

Nach der Konfirmation galt man als erwachsen, nun durfte man auf den Tanz gehen. Meistens war der erste Tanzanlass an Auffahrt im Restaurant Sonnenblick am Gamserberg. Da wanderten die frisch ledigen Grabser und Grabserinnen scharenweise zum Tanzlokal.

Geburtstage, Namenstage, Ostern und Weihnachten waren unsere Festtage.

Gross wurden die Geburtstage nicht gefeiert, es wurde gratuliert und als Geschenk gab es vielleicht mal eine Schokolade, dazu sicher etwas, das gerade gebraucht wurde, z.B. ein Paar Unterhosen oder ein Hemd.

An den Namenstagen wurden wir am Morgen, wenn wir aufstanden, am Hals leicht gewürgt. Die Bedeutung dieses Brauches kenne ich nicht.

An Ostern war für jedes Kind irgendwo im Garten ein Osternestli versteckt. Darin befanden sich ein paar Ostereier und ein Blechosterei, das lauter Zuckereili enthielt. Einmal in der Osterzeit kam Mutters Cousin zu Besuch. Er brachte uns einen riesigen Osterhasen aus Schokolade. So etwas hatten wir noch nie gesehen, das war ein Fest für uns Kinder.

Das Weihnachtsfest wurde voller Spannung erwartet. Was würde das Christkind uns wohl bringen? Welche Wünsche hatten wir? Einen Schirm, eine Badehose, Wollsocken, Finken, Handschuhe, Mütze, Unterwäsche usw. Bei uns kam das Christkind mit dem Christbäumli und den Geschenken über Nacht. So konnten wir den Morgen kaum erwarten, voll Freude und Spannung betraten wir die Stube. In der Ecke am Fenster stand wie immer der hübsch geschmückte Christbaum, an dem nebst bunten Kugeln und Engelhaar auch einige Schoggimäuse hingen. An der Wand zwischen den beiden Fenstern stand der Gabentisch. Darauf lagen und standen alle unsere Geschenke, nicht etwa hübsch eingepackt, nein einfach so.

Von meinem Götti bekam ich jede Weihnachten ein Besteckteil: einen Silberlöffel, später die dazugehörenden Messer, Gabeln und Kaffeelöffeli und zur Konfirmation bekam ich die noch fehlenden Teile.

Von meiner Gotta bekam ich immer etwas „Brauchbares“, einmal einen Schirm, ein anderes Mal waren es Badehosen, weil wir in der Schule im Winter etwa zwei Mal duschen mussten.

Da wurde eingeseift, geschrubbt und gewaschen. Das war sicher nötig, gab es doch in den wenigsten Häusern ein Badezimmer. Es war herrlich unter dem warmen Wasserstrahl!

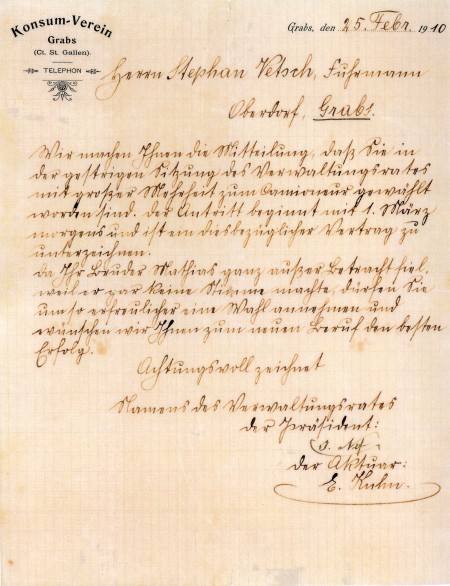

An Weihnachten vor dem Schuleintritt bekamen wir einen Schultornister, eine Griffelschachtel und Farbstifte. Wenn unsere Gotta oder unser Götti und Familie mit den Geschenken zu Besuch kam, tischte Mutter Weihnachtsguetsli und Rotwein auf. Den Wein holte sie im Konsum, es war meistens Magdalener oder Kalterer.

Am Neujahrstag ging man zu den Nachbarn das Neujahr anwünschen. Da sagten wir: „I wüsche Dir e guets, gsegnets, neus Johr“. Da bekamen wir einen Zehn- oder Zwanzigräppler. Auch den Grosseltern und weiteren Verwandten ging man das Neujahr „aawüsche“. Auch bei diesem Anlass gab es Weihnachtsguetsli und Wein, für uns Kinder Süssmost oder Zuckerwasser.

Erfasst am Donnerstag, 31. Mai 2012 | Kommentare deaktiviert für Grabser Bräuche