Bekleidung früher

Episode 13- „Kleidung um 1950“: (aus „Erinnerungen an meine Jugend“ von Lina Mathis-Vetsch)

Fussbekleidung

Wir liefen während der ganzen warmen Jahreszeit barfuss, auch zur Schule trugen wir bis zur Oberstufe keine Schuhe. Für den Sonntag hatten wir aber weisse Söckli und Sonntagsschuhe.

Barfuss gehen durften wir im Frühling erst, wenn auf dem Pierbühel kein Schnee mehr lag oder der Kuckuck das erste Mal seinen Ruf erschallen liess. Im Herbst konnten wir barfuss gehen so lange wir mochten. So härtete man sich ab für den Winter.

Für meinen ersten Schultag nähte mir Mutter eine hochgeschlossene Schürze mit „Fälbeli“ (Volants) an den Achseln. Darunter trug ich einen blau-weiss karierten, langärmligen Rock. Um die Rock- und Pulloverärmel zu schützen, trugen wir Überärmel. Diese reichten vom Handgelenk bis über den Ellbogen. Sie waren aus Baumwollstoff und hatten vorne und hinten einen Gummizug. Schürzen trugen wir während den ganzen Schuljahren, sogar in der Sekundarschule.

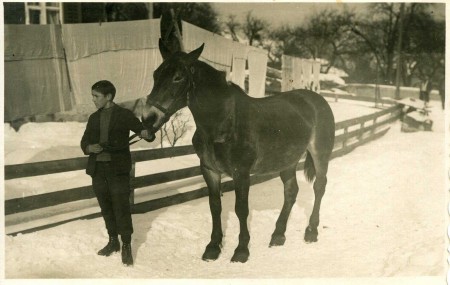

Kleidung im Winter

Wir Mädchen zogen nun an Stelle eines Rockes unsere Skihosen an. Mutter nähte sie selbst aus warmem Wollstoff aus „Rohners“ Stoffladen. Erst waren es richtige Plumphosen, die nach ein paar Jahren, in denen wir wuchsen, fast zu Keilhosen wurden.

Als Winterschuhe trugen wir über die Knöchel reichende Schuhe mit Holzboden. Die waren recht warm, hatten aber den Nachteil, dass sich an den Holzsohlen Schneeklumpen bildeten. Später hatten wir dann Winterschuhe mit starken Gummisohlen. Unsere Unterwäsche bestand aus selbst genähten Barchenthemden mit langen Ärmeln und Interlockunterhosen, die an den Beinabschlüssen einen Gummizug hatten. Die Hosenbeine reichten bis etwa Mitte der Oberschenkel. Interlock ist ein Baumwollgewebe ähnlich einem Jersey, der aber auf der Innenseite aufgerauht war, fast wie Frottee.

Wir hatten auch Einteiler als Unterwäsche. Auch diese waren aus dem gleichen Material, hatten lange Ärmel und lange Beine bis zu den Knöcheln. Damit wir auf den Abort konnten, hatten diese Einteiler an der Hinterseite der Hose ein oben abknöpfbares Teil, das man hinunterlassen konnte.

Gestrickte Wollstrümpfe schützten die Beine vor der Kälte. Die Strümpfe reichten bis zum Ende der Oberschenkel.

Über dem Unterhemd trug man ein „Gstältli“. Das war wie ein ärmelloser Pullover mit schmalen Achseln und reichte nur bis zur Taille. Beidseitig war am unteren Rand je ein Lochgummiband angenäht. An den Strumpfabschlüssen befand sich an der Beinaussenseite je ein Knopf, an dem man das Gummiband einhängen konnte. So rutschten die Strümpfe nicht hinunter. Etwa in der 5. Klasse mussten wir in der Handarbeitsschule selbst ein Paar Strümpfe stricken. Meine waren aus beiger Wolle, das Muster zwei rechts, zwei links, die rechten Maschen in jeder 6. Runde immer gekreuzt: so entstand ein Zopfmuster. Ach wie hatte ich lange Beine, ich glaubte, ich würde nie fertig mit „lisme“, und doch schaffte ich es.

Gestrickte Fausthandschuhe und Mützen hielten Hände und Kopf warm. Die Jacken waren auch aus Wolle gestrickt, oder Mutter nähte uns solche aus warmem, dunkelblauem Wollstoff.