(Teil 2 der vierteiligen Artikelserie zum Thema Verkehrswege)

Auszug aus dem Appenzeller Kalender Ausgabe 1914, Autor Sal. Schlatter:

In der Schule hörten wir als Kinder immer mit besonderem Vergnügen von der Völkerwanderung erzählen, wie da aus dem Norden ein grosser Heerzug kam, voraus die blonden Krieger, hoch zu Ross, dann die endlose Reihe der Wagen, mit knarrenden Rädern aus einem dicken Brett, überdeckt mit einem groben leinenen Tuch, unter dem sich auf Bärenhäuten die Kinder kugelten und der Hausrat lag, gezogen von starken Ochsen. Wie in der Nacht die Wagenburg aufgestellt und die Lagerfeuer angezündet wurden, und wie mit starker Faust das Land erobert und die Römer und Ureinwohner entweder getötet, vertrieben oder unterjocht wurden. Wie sich die allemannischen Schaaren dann allmälig in unsre Bergtäler hinein verteilten, den Wald rodeten und brannten, das Strauchwerk „schwendeten“ und so den Anfang zur Wohnlichmachung unserer Voralpengegenden machten.

Im Ganzen und Grossen stimmt dieses Bild auch, soweit diese Schaaren durch flachere Gegenden oder auf den von den Römern in vielhundertjähriger Kulturarbeit angelegten Heerstrassen ziehen konnten. Diejenigen aber, die sich unsre Appenzeller Täler und Höhen, das Toggenburg und andere ähnlich gebirgige Gegenden zu ihrer neuen Heimat erwählten, die mussten schon etwas bescheidener einziehen. Da führten nirgends schöne Römerstrassen hinein. Dichter Wald und wildes Gestrüpp deckte noch den grössten Teil des Landes, höchstens ein paar schmale Fuss- und Viehpfade wanden sich mühsam hindurch. …

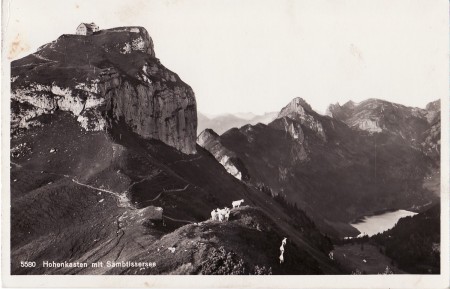

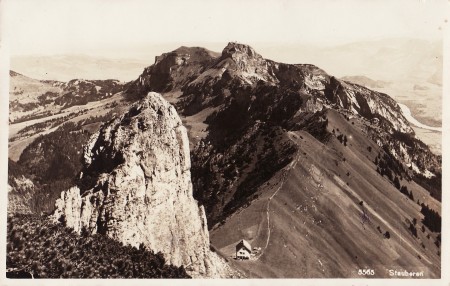

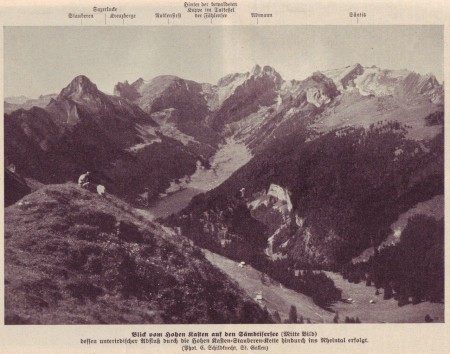

… [im Jahr 614] … Es muss also schon damals ein Weg über die Saxerlucke bekannt gewesen sein und offenbar als direkte Verbindung vom Oberland, vielleicht auch vom Arlberg und Chur nach Konstanz gedient haben. Es ist überhaupt das merkwürdige für uns, dass die alten Wege fast überall die Täler mieden und über Gräte und Sättel führten. Sie suchten einerseits die kürzeste Linie von einem Ort zum andern, unbekümmert um die Bequemlichkeit, andrerseits vermieden sie die steilen Abhänge und Talwände wegen ihrer Gefährlichkeit und die Talgründe wegen den noch oft vorhandenen Sümpfen und Ueberschwemmungen. Die bequemste Linie, ohne starke Rücksicht auf die natürlichen Schwierigkeiten, zu suchen, blieb erst der technisch geschulten Neuzeit vorbehalten. …

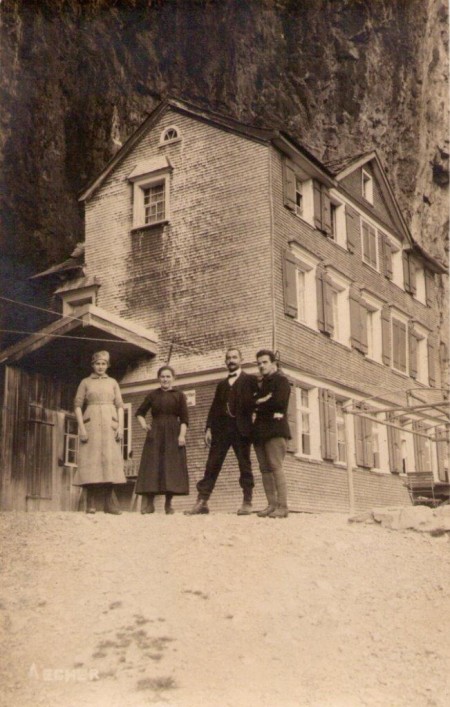

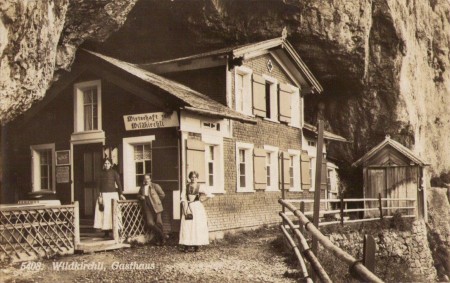

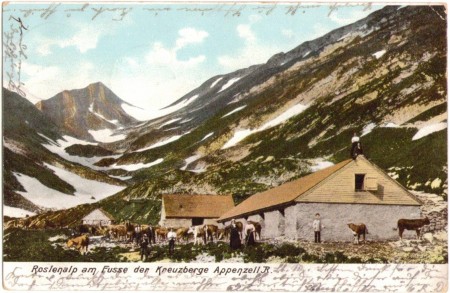

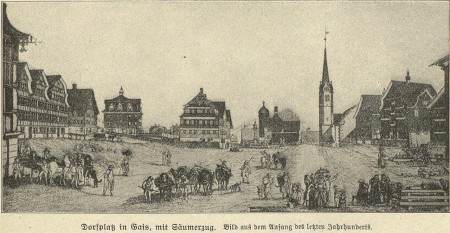

… ein regelmässig reger Verkehr entstand. Dieser brauchte Wege. Zwei starken Motiven entsprang dieser Verkehr und mit ihm das Verlangen nach Wegen: dem religiösen Bedürfnis und dem Handel. … So entstanden Kirchenwege, auf denen nicht nur der gewöhnliche Kirchgänger und der Priester auf dem Versehgang, sondern auch Prozessionen und Leichengeleite ziehen konnten. Der Handel war noch klein und auf wenige Gegenstände des täglichen Bedarfes beschränkt. Noch sorgte das Haus für das meiste selbst. Den Hafer zum täglichen Habermus und die Brotfrucht pflanzte man neben Rüben und Gemüse auf dem eigenen Acker. Die Kleidung spann und wob man aus dem eigenen Flachs und Hanf und aus der Wolle der Schafe. Das Haus und die notwendigen Geräte erstellte man sich eigenhändig oder mit Hülfe der einheimischen Handwerker. So musste nur das eingeführt werden, was das Land nicht selbst erzeugte, vor allem Eisen und eiserne Werkzeuge und Waffen, Salz, Wein, etwas Spezereien und dergleichen. Ausgeführt wurden dagegen die überschüssigen Landesprodukte, Käse, Honig, Häute, Flachs und bald auch Garn und Leinwand.

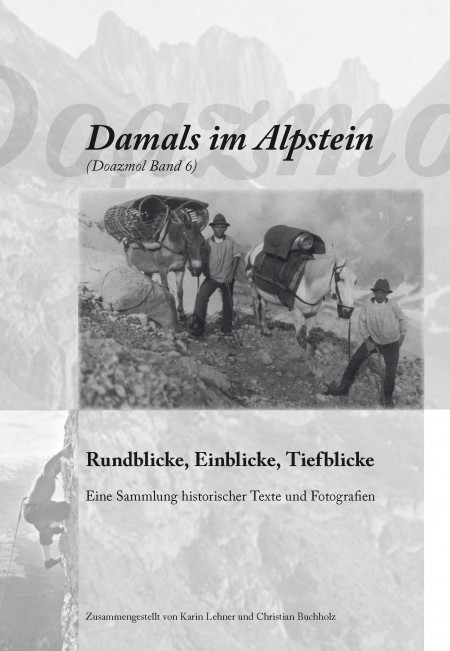

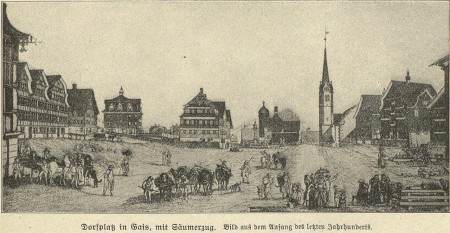

Aller dieser Verkehr aber geschah durch viele Jahrhunderte ausschliesslich zu Fuss oder zu Pferd, und die Warenbeförderung entweder auf dem eigenen Rücken oder auf demjenigen des Saumtieres. Dementsprechend waren die Wege entweder einfache Fusswege, … oder Saumpfade. Diese waren noch sehr wenig kunstgerecht angelegt, über Stock und Stein geführt, ohne Seitengraben. Die scharfen Hufeisen der Tiere hieben den Grund auf, die Wasser schwemmten ihn zu Tal, so dass die Wege im Lauf der Jahrhunderte zu tiefen Rinnen, richtigen Hohlwegen wurden, so tief, dass an manchen Stellen der Reiter auf seinem Pferd kaum über die hohen Ränder wegsah. Sumpfige, grundlose Stellen waren etwa mit runden Prügeln belegt. Prügelsuppen nannten wir als Kinder die letzten noch vorhandenen Reste. An steilen Stellen wieder waren sie mit unregelmässigen Steinplatten gepflastert, was zwar solid und haltbar war, aber keineswegs sehr angenehm zu begehen. …

Diese äusserst primitiven Verkehrsverhältnisse hatten ihre zwei Seiten. Sie verschlossen das Land gegen feindliche Angriffe und … machten seine Bewohner zu ausgezeichneten Fussgängern. … Es gewöhnte sie daran, grosse Lasten auf dem eigenen Rücken zu transportieren. … Sie erleichterte auch die Besiedlung der mühsamsten Höhen und der entferntesten Tälchen, wer auch von Dorf zu Dorf nicht bequem kutschieren konnte, dem machte es wenig aus, noch eine halbe Stunde weiter zu gehen.

… Die Schattenseiten zeigten sich allerdings ebenfalls, je weiter die Zeiten fortschritten, um so mehr. Als sich das Land vom 16. Jahrhundert an immer mehr der Weberei und dem Handel zuwandte, war die Ausfuhr der Fabrikationsprodukte sehr mühsam. Und als sich die Arbeit im Webkeller und in der Schreibstube gar lohnender erwies, als der Ackerbau, so dass dieser immer mehr zurückging, da kamen erst die Schwierigkeiten. Die Einfuhr des ganzen Bedarfes an Korn zu Brot bedurfte doch besserer Wege, und manche schwere Hungersnot hing mit dem Mangel derselben zusammen. Und dennoch musste der Anstoss zur Verbesserung von aussen her kommen.

(Fortsetzung folgt)

Erfasst am Sonntag, 15. Februar 2015 | Kommentare deaktiviert für Von alten Wegen und Stegen