Der Diepoldsauer Rheindurchstich

(Quelle: Appenzeller Kalender 1924, Oberingenieur Karl Böhi)

Nach jahrelanger, intensiver Bautätigkeit wurde am 18. April 1923 der Diepoldsauer Durchstich eröffnet und der Rhein zwischen Widnau und Kriessern in ein neues Bett eingeleitet, das die Landesgegend vor seinem Ungestüm bewahren soll. Damit ist eine grosse Kulturarbeit zum vorläufigen Abschluss gelangt und es rechtfertigt sich, einen Rückblick zu werfen auf Entstehung, Durchführung und Zweck dieses ausserordentlichen Bauwerkes, das mit gewaltigem Aufwand an Arbeit und Geld erstellt werden musste und für den Bestand und die Entwicklung des Rheintales von hervorragender Bedeutung ist.

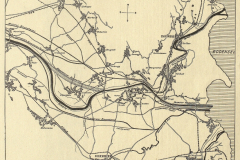

Der Diepoldsauer Durchstich ist das grösste Glied in der Ketter der Bauwerke der internationalen Rheinregulierung. Durch Staatsvertrag vom 30. Dezember 1892 hatten sich die beiden Uferstaaten, die Schweiz und Oesterreich-Ungarn, verpflichtet, die Rheinstrecke von der Illmündung, östlich der Bahnstation Rüthi, bis zum Bodensee zu regulieren. In jahrhundertelangem, hartnäckigen Kampfe waren die Anwohner umsonst bemüht, ihr Land vor Ueberschwemmung zu sichern. Wohl hatten sie dem Flusse, der früher die ganze Talebene beherrschte, mehr und mehr Land abgewonnen und ihn in ein geregelteres Bett gezwungen. Auch hatten sich die Bedrohten, erkennend, dass des Einzelnen Kraft zu schwach sei und nur ein geschlossenes Vorgehen Erfolg bringen könne, zu Genossenschaften zusammengeschlossen und schliesslich hatte der Staat die Ueberwachung, Organisation und Durchführung der Wuhrbauten übernommen. Aber der Rhein liess sich nicht so leicht bezwingen. Hatte man ihn eingeengt und in einem mehr oder weniger regelmässigen Gerinne ihm Platz angewiesen, so rächte er sich durch stete Aufschotterung des Bettes und durch plötzliche, verheerende Ausbrüche, die Wuhre und alles, was sich ihm in den Weg stellte, niederreissend. In steigendem Masse schleppte er aus seinen Seitentälern Geschiebe zu Tal, vermochte dieses aber mangels genügend Gefälles nicht bis zum Bodensee zu bringen, sondern erhöhte damit fort und fort sein Bett. Heute liegt der Flusslauf fast durchwegs höher als die Talebene; so hat sich die Rheinsohle bei Buchs seit den ersten Aufnahmen von 1848 um annähernd 3 Meter erhöht. Die Folge dieser hohen Lage des Flusses ist einerseits die starke Durchnässung des angrenzenden Bodens infolge der Durchsickerung aus dem Flussbett und der Rückstau der einmündenden Seitenbäche bis weit ins Land hinein, was längs diesen wiederum zur Bodendurchnässung und Versumpfung führt, anderseits aber die stets wachsende Ueberschwemmungsgefahr. Nur unter Aufbietung ausserordentlicher Hilfsmittel war es möglich gewesen, das Land in den letzten Jahrzehnten vor Verheerungen zu schützen.

Schon vor mehr als hundert Jahren war der Gedanke aufgegriffen worden, dem Flusse einen besser gestreckten Lauf zu geben. Die starke östliche Ausbiegung in der Gegend von Diepoldsau, namentlich aber die lang hingezogene, fast parallel zum Seeufer verlaufende unterste Flussstrecke von St. Margrethen bis Altenrhein verlangten dringend eine Kürzung und Vermehrung des Gefälles, um das Geschiebe in den See zu bringen und die weitere Sohlenerhöhung hinanzuhalten. So sehr ein solcher Vorschlag mehr und mehr an Boden gewann, so brauchte es doch langwierige Verhandlungen, bis endlich 1892 der Staatsvertrag zum Abschluss kam. Darüber war eitel Freude im Rheintal und Glockengeläute verkündete die frohe Botschaft.

Dieser Staatsvertrag sah als erste Arbeit die Ausleitung des Rheins in den Bodensee von der Eisenbahnbrücke bei St. Margrethen in gestrecktem Laufe zur Hard-Fussacher Seebucht vor; dieser – der Fussacher Rheindurchstich – ist von 1895 bis 1900 ausgeführt worden. Am 6. Mai 1900 durchbrach der Fluss den ihn vom zukünftigen Bette trennenden Damm und nahm Besitz von seinem neuen Gerinne. Der Fussacher Durchstich brachte eine Verkürzung des Laufes um rund 7 km und bewirkte bei der St. Margrethner Eisenbahnbrücke eine Sohlenvertiefung von zirka 2 m. Seine wohltätige Wirkung kam besonders bei den ausserordentlichen Hochwassern von 1910, 1914, 1920 und 1922 zum Ausdruck; ohne ihn wäre damals eine Ueberschwemmung im untern Rheintal wohl kaum ausgeblieben. Die Baukosten beliefen sich auf rund 9 ½ Millionen Franken.

Als zweite Bauetappe war die «Normalisierung der Zwischenstrecke» von der genannten Eisenbahnbrücke aufwärts bis zum Beginn des Diepoldsauer Durchstiches auszuführen. Auf dieser Strecke hatte der Rhein eine stark wechselnde Mittelbettbreite, die nun gleichmässig auf 110 m – gleich wie bei den beiden Durchstichen – verengt wurde. Es wurde erreicht, dass die Flusssohle vom oberen Ende des Fussacher Durchstiches weiter flussaufwärts sich ebenfalls eintiefte, am oberen Ende der Zwischenstrecke beträgt die Sohlensenkung noch zirka 1 m. Die Normalisierung wurde in der Hauptsache durchgeführt von 1900 bis 1908, ihre Kosten betragen rund 1 ½ Millionen Fr.

Der dritte und grösste Bauabschnitt umfasst den Diepoldsauer Durchstich. Gemäss Staatsvertrag sollte er sofort nach dem untern Durchstich begonnen und wenige Jahre nach diesem eröffnet werden. Es trat aber eine starke Verzögerung ein. Schon bald nach seinem Beginn wurden ernste Bedenken gegen seine Durchführbarkeit erhoben. Weitere Studien und die Erfahrungen beim Fussacher Durchstich hatten ergeben, dass die bewilligten Geldmittel ganz unzulänglich seien. Grosse Befürchtungen wurden laut, ob es überhaupt möglich sei, auf dem tiefgründigen Torfmoor, das vom neuen Flusslaufe in einer Länge von zirka 2 km durchschnitten wird, etwa 6-7 m hohe Hochwasserdämme widerstandsfähig herzustellen. Erläuternd sei beigefügt, dass der Diepoldsauer «Durchstich» eigentlich eher eine «Durchdammung» ist. Weil er sich durch das tiefstgelegene Talgelände hinzieht, schneidet er nur wenig in den Boden ein und erfordert beidseits hohe Dämme. Der Wasserspiegel des Flusses liegt daher meist erheblich über dem anstossenden Gebiet. Er steht bei einem Katastrophenhochwasser an tiefstgelegenen Stellen etwa 4 – 5 ½ m über dem Gelände. Ferner wurde befürchtet, es könnten wegen des wenig widerstandsfähigen Untergrundes Unterspülungen der Dämme eintreten, die zu deren Zusammenbruch führen müssten. Es hiess, die Baukosten müssten ganz ungeheuerliche werden. Der letzte Einwand war, diese gewaltigen Ausgaben stünden in gar keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen. Von Schweizerseite wurde der Vorschlag gemacht, von der Ausführung dieses Durchstiches abzusehen und dafür die Normalisierung der alten Flussstrecke bis zur Illmündung vorzunehmen. Oesterreich aber beharrte auf der Herstellung des Diepoldsauer Durchstiches, die Schweiz war durch den Staatsvertrag dazu verpflichtet und musste ihr Wort einlösen. Eingehende Prüfungen führten zur Erkenntnis, dass die technischen Bedenken meist nicht stichhaltig seien. Dammanschüttungen auf Torf erfordern wohl wegen des Einsinkens eine grosse Menge Schüttmaterial, aber sie kommen doch nach und nach zur Ruhe und bieten dann keinen Grund mehr zu Befürchtungen; Torf ist schwer abschwemmbar und daher Durchsickerungen durch ihn nicht zu erwarten. An Stellen, wo der Untergrund nicht widerstandsfähig genug ist, kann durch geeignete Baumassnahmen Vorsorge getroffen werden. Der Vorschlag, durch Normalisierung der Flussstrecke annähernd den gleichen Erfolg der Flussbetteintiefung zu erzielen, musste nach den Erfahrungen bei der Zwischenstrecke als irrig ausser Betracht fallen. Die dadurch erzielte Sohlen- und Wasserspiegelsenkung wäre eine ganz ungenügende, nicht einmal bis zur Ill reichende; dann würde aber ein blühender St. Gallischer Landestheil, das Werdenberg, weiterhin der zunehmenden Versumpfung und den sich steigernden Hochwassergefahren ausgesetzt bleiben. Auch grössere österreichische Gebiete würden der Errettung durch die Rheinregulierung nicht teilhaftig. Deshalb musste der Diepoldsauer Durchstich nicht nur aus Vertragstreue, sondern auch aus fachlichen Erwägungen heraus ausgeführt, es mussten aber auch genügende Gelder zur Verfügung gestellt werden. Den guten Erfolg hatte die Aktion gegen den Durchstich gezeitigt: Allerseits wurde erkannt, dass das Staatsvertrags-Projekt und der Voranschlag völlig unzulänglich seien. Dabei wurde ersteres zweckmässig umgearbeitet und letzterer annähernd verdoppelt.

Nach langer Verzögerung konnte endlich im Jahre 1910 mit dem Bau begonnen werden, nachdem bereits vorher durch Parallelgräben beidseits des Durchstiches das Baugebiet entwässert worden war. Es ergab sich nochmals eine bedeutende Verlangsamung des Baufortschrittes durch den Ausbruch des europäischen Krieges, der die Abreise eines Grossteils der Arbeiterschaft zur Folge hatte und dann durch die Knappheit der Geldmittel in der Nachkriegszeit.

Das neue Flussbett ist nach dem Doppelliniensystem erstellt worden, gleich wie das bei den früheren Bauten der Rheinregulierung und auch zum Teil auf der bisherigen Rheinstrecke der Fall war. Bei diesem System erhält der Fluss ein Doppelprofil, im tieferen Mittelgerinne fliessen die gewöhnlichen Wasser ab, während für die Hochwasser ein erweitertes Profil mit den beidseitigen Vorländern zur Verfügung steht. Die Mittelrinne hat eine Breite von 110 m, die Vorländer bis zur Dammkrone messen je 75 m, daher ist die ganze Breite zwischen den Dämmen 260 m. Die Dammkrone liegt 8.60 m über der Durchstichsohle. die in diesem Profile abzuführenden Wassermengen schwanken zwischen 60 und 3000 m3 pro Sekunde. Die letztere würde genügen, um einen Mühleweiher von 60 m Länge, 25 m Breite und 2 m Tiefe in einer Sekunde zu füllen. Der Hochwasserspiegel bei letzterer Wasserführung liegt zirka 6,70 m über der Sohle, diese aber ist streckenweise kaum 1 m tief in den Boden geschnitten, also der Hochwasserspiegel an diesen Stellen über 5 ½ m über dem Umgelände. Daher mussten die Dämme ausserordentlich stark und massig gebaut werden; sie haben eine obere Breite von 6 m und am Fuss je nach ihrer Höhe über dem Boden 35 bis 40 m. Beidseitig sind Parallelgräben im Abstand von etwa 25 m vom landseitigen Dammfuss angelegt, um allfälliges Sickerwasser abzufangen. Längs dieser Gräben sind Parallelstrassen erstellt, um der Bewirtschaftung des angrenzenden Bodens zu dienen.

Die Sohle des neuen Flussbettes wurde trotz ihrer teilweisen Abschwemmbarkeit nicht befestigt. Das hätte ausserordentliche Kosten verursacht, ist aber überflüssig, denn es wäre durchaus nicht nachteilig, wenn sich der Fluss noch tiefer eingraben würde. Lokale Vertiefungen («Kolkungen») füllt er mit dem nachrückenden Geschiebe selber wieder auf.

Die Ufer des Mittelgerinnes, «Wuhre» genannt, sind hauptsächlich und ständig den Wasserangriffen ausgesetzt. Deshalb sind sie in starker Steinpflästerung ausgeführt worden. Zu ihrem Schutze gegen Unterspülungen ist an ihrem Fusse ein starker 7 m breiter Steinwurf «Vorgrund» angebracht worden, der bei Kolkungen nachstürzt und das Unterfressen des Wuhres verhindert.

Die Vorländer und Dämme wurden aus Aushubmaterial und aus dem Rheine entnommenem Kies, der stark sandhaltig ist, hergestellt. Sie erhielten eine kräftige Verkleidung mit festgewalztem Humus, der sorgfältig besämt wurde und dadurch eine gute Rasendecke erhielt. Die Dämme sind auf der Torfstrecke wegen der fortdauernden Setzung von Anfang an um 1 ½ m höher als nach Normalprofil angelegt worden. Diese Setzungen, die – wie bereits erwähnt – zu so grossen Befürchtungen Anlass gegeben hatten, sind nicht mehr bedeutend; in den letzten Jahre betrugen sie noch rund 30 mm pro Jahr.

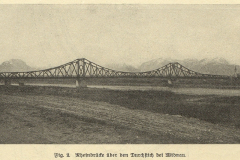

Für die Wiederherstellung der durch den neuen Flusslauf unterbrochenen Strassenverbindungen mussten drei Brücken erstellt werden. Sie wurden in Eisen ausgeführt; jede hat eine Länge von 250 m, zwei davon eine Breite zwischen den Geländern von 7,0 m, die dritte, leichtere von 5,0 m. Das Eisengewicht der beiden grössern ist je etwa 850 Tonnen oder 85 Eisenbahnwagenladungen.

Eine grössere Aufgabe ist noch zu lösen für die Ableitung der Tag-, Grund- und Sickerwasser des Diepoldsauer Territoriums. Dieses Gebiet war bisher auf drei Seiten von den hohen Rheindämmen umrahmt, aber gegen Westen offen; es konnte die Entwässerung durch einen Kanal in den Rheintaler Binnenkanal erfolgen. Der Durchstich durchschneidet diese Ableitung und stellt auch noch auf die Westseite einen Damm, so dass Diepoldsau nun vollständig eingeschlossen ist. Seine Wasser sollen in einem grossen Durchlass durch den alten Rheinlauf auf die österreichische Seite zum Lustenauer Kanal abgeführt werden. Bis aber diese Arbeit ausgeführt ist, die erst nach Eröffnung des Durchstiches begonnen werden konnte, muss das sämtliche Diepoldsauer Wasser – es kann pro Sekunde 6000 bis 7000 l betragen – vermittelst einer Pumpanlage beseitigt werden. Deren Betrieb erfordert bei Hochwasser 520 Pferdekräfte.

Die Durchführung der Bauarbeiten erfolgte derart, dass zuerst das neue Flussbett, soweit es im Binnenlande liegt, hergestellt wurde, worauf die untere Ausleitung geöffnet wurde und endlich oben die Einleitung des Rheins in sein neues Gerinne bewerkstelligt werden konnte. Vorläufig bleibt der alte Rheinlauf noch offen, um bei Hochwasser zunächst noch einen Teil durch diesen abzuführen.

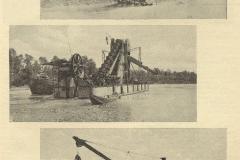

Bei den Aushubarbeiten für die Mittelrinne, soweit dabei tragfähiger Boden vorhanden war, wurden meist Bagger verwendet. Für die Anschüttung der Dämme und Vorländer war eine gewaltige Menge Kies – gegen 2 Millionen Kubikmeter – aus dem Rhein zu entnehmen, der diesen in riesigen Bänken abgelagert hat. Beim Winterniederwasser wurde an solchen Stellen mit einem Eimerketten-Trockenbagger und einem Greifbagger Material gewonnen. Um aber die Anschüttungen das ganze Jahr betreiben zu können, waren zudem von 1912-1915 zwei Schwimmbagger auf dem Rheine selbst tätig, die ihr Baggergut in eiserne Schiffe entluden; diese Schiffe wurden mittelst Seildampfwinden ans Ufer gezogen und dort durch Becherwerke entleert. Die Becherwerke, auch eine Art Eimerbagger, hoben den Kies in Trichter, aus denen er in die bereitgestellten Transportwagen abgelassen und mittelst Rollbahnen zu den Verwendungsstellen gebracht wurde.

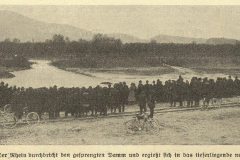

Um am oberen Ende des Durchstiches, der Einleitungsstelle des Flusses in den neuen Lauf, den Abbruch des alten aus Faschinen und Steinen aufgebauten Wuhres vornehmen zu können, ohne durch das Wasser gehemmt zu werden, musste der Rhein im letzten Winter durch einen starken Damm gegen das rechte Ufer abgedrängt und auf etwa 70 m eingeengt werden. Für die Eröffnung des Durchstiches war es nötig, diesen Damm, der auf kräftiger Faschinenunterlage aufgebaut worden war, zu beseitigen. Das wurde bewerkstelligt durch Sprengung. Da diese Sprengung zum voraus auf den 18. April angesetzt worden war, an diesem Tage aber zufälligerweise der Wasserstand im Flusse ein ausserordentlich kleiner war, so blieb die erwartete Wirkung aus. Es musste von Hand etwas nachgeholfen und einige Breschen erweitert werden. Bald aber fand das Wasser seinen neuen Weg und beseitigte binnen kurzem den hindernden Damm.

Die Erdbewegung, die beim Bau des Diepoldsauer Durchstichs erforderlich war, ist eine ausserordentlich grosse; sie beträgt rund 5’200’000 m3. Von dieser gewaltigen Menge bekommt man einen Begriff, wenn man sich vorstellt, dass sie genügen würde, um rund 150 Jucharten ebenen Bodens (ein grosses Bauerngut) 10 m hoch, das wäre bei einem zweistöckigen Gebäude bis auf Firsthöhe, zu überschütten. – Das Steinerfordernis für die Wuhre und Traversen betrug zirka 205’000 m3; damit könnte man längs des Schweizerufers am Boden- und Untersee, also von Altenrhein bis Stein a. Rh. (68,8 km) eine Ufermauer von 2,5 m Höhe und 1,50 m Stärke erstellen. – Die vom Durchstiche beanspruchte Fläche hat eine Länge von 6100 m und eine mittlere Breite von 370 m, somit ein Ausmass von rund 225 ha; das würde ausreichen zur Bildung von 25 mittleren Bauernhöfen mit je 25 Jucharten.

Die Baukosten für den oberen Durchstich waren 1892 auf Fr. 9’169’000.- festgesetzt worden. Durch die Projektergänzung von 1909 wurden die Mittel auf Fr. 18’100’000.- erhöht. Die durch die Kriegs- und Nachkriegszeit verursachten Material- und Lohnaufschläge werden eine weitere Steigerung herbeiführen, so dass die Baukosten nach seiner Vollendung sich auf rund 21 Millionen Franken belaufen dürften. Nach Staatsvertrag bestreiten die beiden Staaten sämtliche Kosten der Rheinregulierung je zur Hälfte.

Ueber die Wirkungen des Diepoldsauer Durchstiches gehen die Meinungen sehr auseinander. Während der verstorbene frühere schweizerische Rheinbauleiter, Oberingenieur Wey, eine Sohlenvertiefung bis Ragaz erhoffte und für die Gegend von Buchs eine solche von etwa 1 ½ m voraussagte, prophezeit der ehemalige österreichische Rheinbauleiter, Hofrat Krapf in Innsbruck, eine vertiefende Wirkung nur bis etwa in die Gegend von Salez. Es ist schwer, hierüber bestimmte Angaben zu machen, denn die Wirkung der Flussregulierung ist vor allem abhängig von dem Geschiebenachschub aus dem Einzugsgebiete. Wenn dort nicht durch Wildbachverbauungen die Entstehung von Rutschungen und Rüfen, die Abschwemmung von Schutt- und Geschiebeablagerungen hintan gehalten wird, kann der Erfolg des Diepoldsauer Durchstichs nie zur vollen Auswirkung kommen.

Im Anschluss an den oberen Durchstich muss noch als letztes Bauwerk die Normalisierung der «Oberen Strecke» bis zur Illmündung durchgeführt werden. Für diese Arbeit ist eine Bauzeit von 10 Jahren vorgesehen. Die Einschnürung des Flusses wird auf die gleiche Mittelgerinnebreite wie bei den anderen regulierten Flussstrecken vorgenommen. Es ergibt das stellenweise bedeutende Einengungen, so z. B. bei der Rheinbrücke Montlingen-Koblach von 185 auf 110m.

Zum Schluss geziemt es sich, der Männer zu gedenken, die sich um die Ausführung der Rheinregulierung schweizerseits hauptsächlich verdient gemacht haben. Der St. Gallische Regierungsrat und Baudirektor Zollikofer, der eidgenössische Oberbauinspektor von Morlot und der St. Gallische Rheinbauleiter Oberingenieur Wey haben in zähem Ringen den Abschluss des Staatsvertrages herbeigeführt. Der letztere hat durch den Ausbau der staatlichen Rheinkorrektion und die Anlage der Binnenkanäle sich ein bleibendes Denkmal geschaffen und durch diese Werke der internationalen Rheinregulierung wirksam vorgearbeitet. Nach dem Rücktritt Zollikofers trat an seine Stelle in die Regierung und die Rheinregulierungskommission Regierungsrat Riegg. Der Schreibende wurde 1908, nach dem Tode Wey’s, zum schweizerischen Bauleiter gewählt, so lag ihm vor allem die Ausführung des Diepoldsauer Durchstiches ob. Von österreichischer Seite sei Hofrat Dr. ing. Krapf, der Erbauer des Fussacher Durchstiches und langjähriges Mitglied der Rheinregulierungskommission, erwähnt.

Tags: